PC組み

windows10のサポート終了が今年の10月14日と目前に迫っておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

我々も例に漏れず、windowsXP、7以来の最強安定OSとして慣れ親しんできたwindows10でしたが、セキュリティ面から、インターネットに繋ぐからにはどうしてもOSを変更しなければなりませんでした。

更に、windows11へのアップデートができないPCも数台あり、そういったPCは買い替えを余儀なくされました。

例えばラップトップ、ノートPCなんかはただ単に買い替えてセットアップを行い、中身を入れ替えて使っていきますが、デスクトップPCは買うという選択肢の他に、自分で作るという選択肢も出てきます。

今回は1台、3D CADが動くという条件でデスクトップPCを作ってみたのでご紹介します。

まず、パーツは以下の通り。

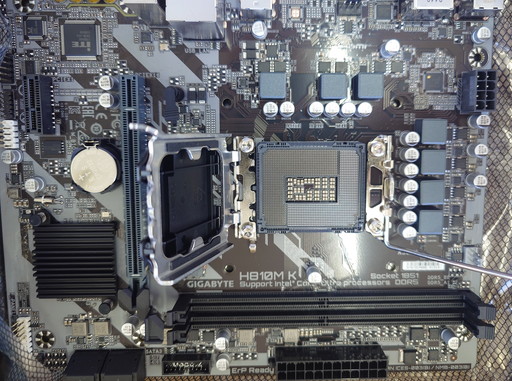

マザーボード:GIGABYTE H810M K MicroATX

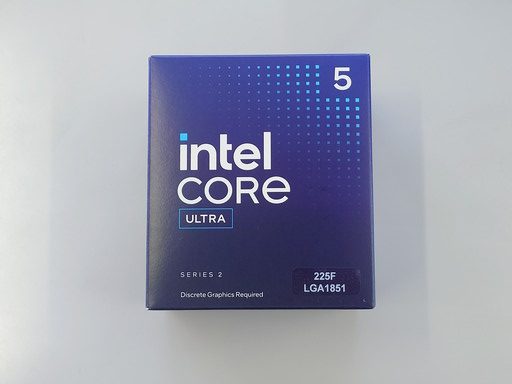

CPU:Intel Core Ultra 5 225F BOX

GPU:GeForce RTX 4060

メモリ:CFD W5U5600CS-16G DDR5 16GB 2枚組

ストレージ:ADATA M.2 2280 512GB

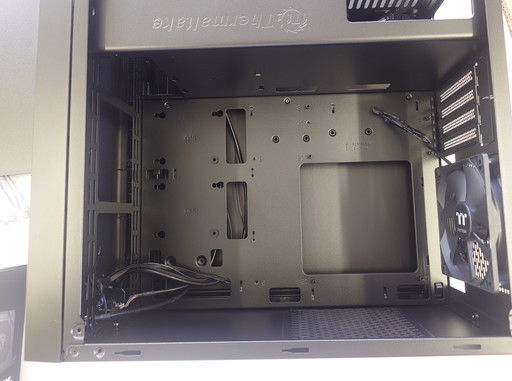

ケース:Thermaltake Versa H17 ミニタワー型PCケース

電源:MSI MAG 650W

OS:windows11 Home 日本語版

自作PCにしてはかなり部品数も絞って必要最低限としました。(スッキリ!)

まずはマザーボードから!

このマザーボードに、PCの機能を担うすべてのパーツが引っ付けられていきます。

ここからは割とどんな順番でもOKで、いかに作業しやすさを逆読みしながら進めていけるかがカギとなります。

私はまずCPUを取り付けました。

PCの脳を担う部分です。

インテルのCPU,いつの間にか長方形になったんですね。少し前まで正方形に近い形だった気がしていたのですが。

リテールクーラーも青いラインが入ってかっこいい!

では、マザーボードに組み込みます。

↑CPUが載る部分を開放します。

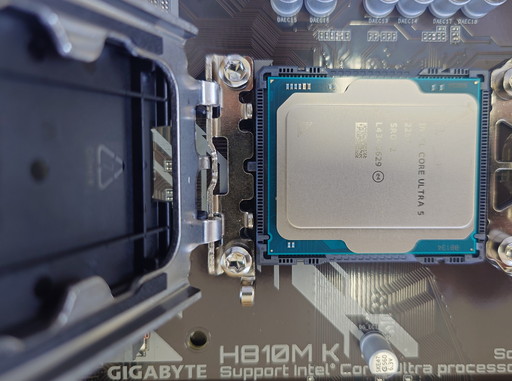

↓向きが大切です。

CPUの端っこ、左上の三角マークが目印で、これをマザーボードに描いてある三角マークに合わせて静かに置きます。

蓋を閉めるように金具を下ろすと、、、

ペコッと黒いカバーが外れて完了です。(割と固めなので頑張りましょう。)

次にメモリを設置します。

ぱっと見では向きがわかりづらいですが、逆に付けようとするとミゾが合わないので入らない安心仕様。

ぐっと押し込んでラッチがカチッと閉まれば完了!

次はSSDです。

SSDは今回M.2にしたのでこのタイミングですが、SATAのSSDやHDDの場合は、マザボをケースに組み込んでからの設置になるかと思います。

M.2のSSDはとても簡単で、斜めに差し込んでネジをしめるだけ!

このマザボはネジではなく、ピンで留めるだけと、更に簡単仕様になっていました。

そしていよいよ、マザボをケースに組み込みます。

組み込む前にいろいろと準備が必要です。

まず、グラフィックボードを開封します。

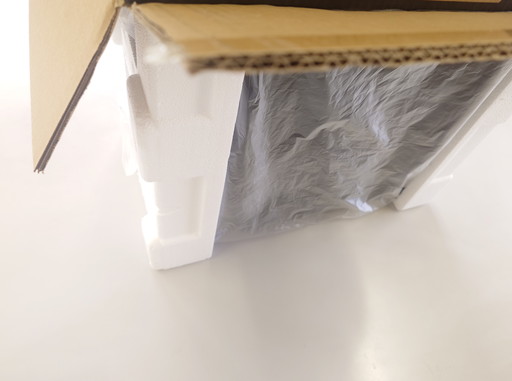

ケースも開封します。

ケースは大体段ボールいっぱいに入っているので、下側を切り開いてスポッと段ボールを抜くように開けると開封しやすいです。

ケースの中のマザボが付く位置を確認し、更にグラボが付く位置も確認すると、、、

邪魔な板があるので取ってしまいます。↓

I/Oパネルを引っ付けて、↓

マザボを取り付けます。

この後、CPUクーラーとグラボをつけました。が、おそらくここはケースの配線を先に刺した方がやりやすかったです。

先ほどあけた穴にピッタリグラボの端子が顔を出しています。

今回のCPUは内臓GPUがないタイプなので、↑この画像の左側のHDMI端子に繋いでも映像は出力されません。

グラボの端子に間違いなくつけましょう。

(内臓GPUがあるタイプのCPUの場合、せっかくグラボをつけているのにグラボから映像が出力されないという現象にも陥ります。)

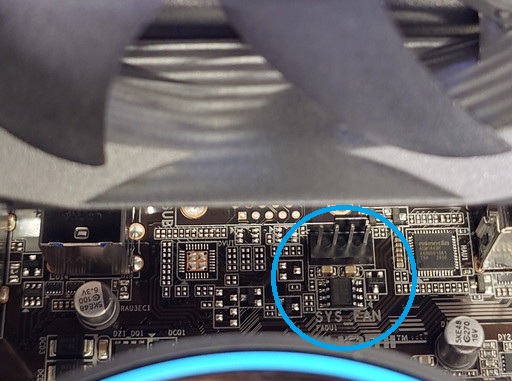

CPUクーラーから伸びている線を CPU FAN と記載のあるグラボの端子に差し込みます。

邪魔なケースファンも先に差し込んでおきます。

以前作ったどのマザボも CHA_FAN の表記だったため若干迷いましたが、これですね↓

SYS_FAN にケースファンの端子を差し込みます。

先にテーブルの上を片付けておきたかったので、残った電源パーツも先に組み込んでおきます。

おびただしい量の線が生えていますね↑

ネジで留めたら、一応組み込むものは全て組み終わりです!

ここから、残りの配線をやっていきます。

電源から伸びる主電源用、CPU用、グラボ用の電源供給用配線をそれぞれ差し込みます。

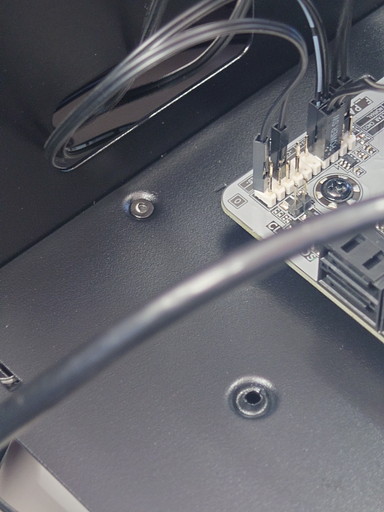

そして最後にケースの電源やらオーディオ端子やらを取り付けて、完成です!!

(これがスペースの関係で非常に付けづらかった。グラボやファンをつける前にやっておくことをおすすめします。)

で、完成と言ってもこれじゃあ結局ただの箱です。

ここからはソフトウェア編突入です!

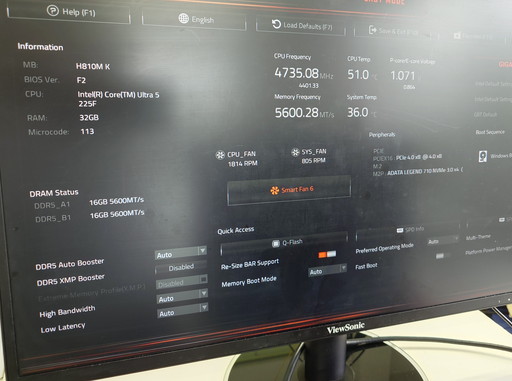

電源ケーブルを差し込んで、裏の主電源ON!

そしてケースの電源ボタンON!

\チャチャーン!/

つきましたー!なにも問題ありませんね!

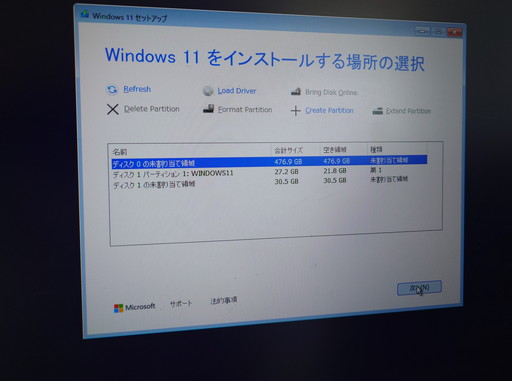

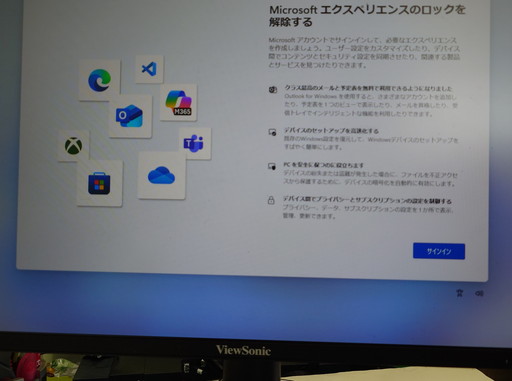

では続けてOSを入れていきましょう。

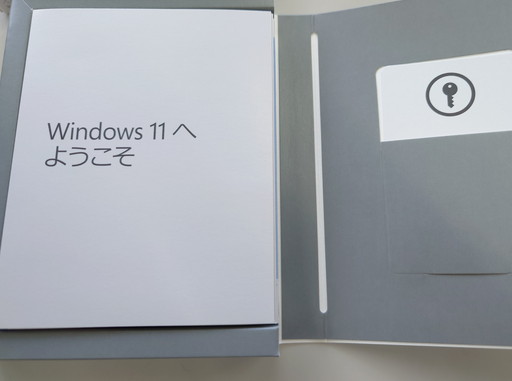

はい。この鍵マークのカードにシリアルコードが記載されています。

windowsは、インストール メディアを自分で作成するバージョンしかやったことがなく、物理的にモノが届くのは初めてでした。

で、これを開くとなんと中には!!

こんなものが入っておりました!

当たり前ですが、USBメモリスティック!

こんなwindowsマークがついた特別なUSBが届くなんて、少し感動です!

なにせ、このUSB、順調にいけば最初の3分程度しか使われないんですよ、、、

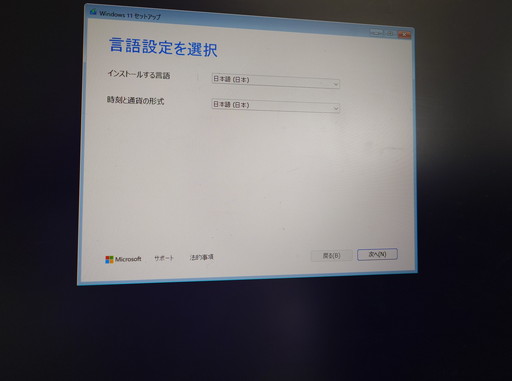

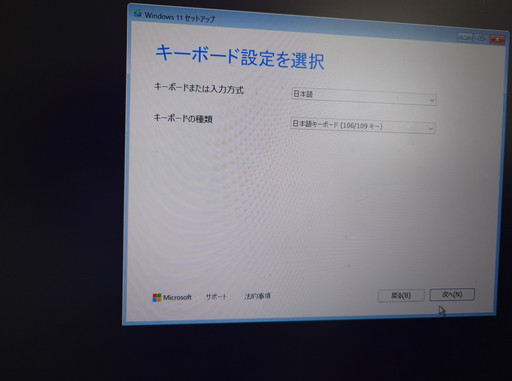

刺してみると、当たり前のように認識され、何も問題なく進んでいきます。

※一点、マウスとキーボードをBluetoothのものしか持っていなかったら、操作ができないので注意が必要です。

ドライバーをインストールする前なので、USB経由の赤外線の無線タイプ、または有線タイプのみ使用可能です。

はい、これで完了!

買い物のPCと数千円程度しか変わらないため、どちらを買おうか迷いましたが、楽しい体験もできたので結果的には自作してよかったです!!